Reflexionseigenschaften spielen eine grosse Rolle

Nun mag man sich fragen, was Photovoltaik mit den Schneeeigenschaften zu tun haben kann. Hierbei geht es vereinfacht erklärt um die Interaktion von Licht und Schnee. Einerseits bietet (frisch gefallener) Schnee ein immenses Reflexionspotenzial, das Licht wird mit teils über 90 Prozent zurückgeworfen. Doch anders, als man annehmen könnte, wird das Licht vom Schnee nicht im bekannten «Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel» widergespiegelt, sondern steil einfallendes Licht wird in der Tat sehr flach abgeleitet. Dies hat natürlich entsprechende Auswirkungen auf die Platzierung und Ausrichtung von Photovoltaikanlagen, um eine möglichst hohe Effizienz und einen entsprechenden Wirkungsgrad erzielen zu können.

Bei der Kristallforschung hingegen geht es darum, den Schnee im Kleinen, also in seinem Mikro-Aufbau, zu verstehen, um Vorhersagen für die zu erwartenden Veränderungen treffen zu können. Dies ist von daher so schwierig, da je nach den Bedingungen in der Umgebung die Schneekristalle unterschiedliche Formen annehmen – sei es nadel- oder plattenförmig oder in den wohl bekanntesten sternförmigen Strukturen. Allen Kristallen gemeinsam ist indes ihre sechseckige Form, wobei aber jeder Schneekristall wiederum ein Unikat darstellt. Auch das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos, einer der Partner in diesem Projekt, hat diese Einzigartigkeit in seinem WSL-Magazin (Ausgabe 2, 2020) quantifiziert: Bei einem Durchmesser von gerade einmal einem Millimeter enthält ein einzelner Schneekristall etwa 10 Trillionen (1019) Wassermoleküle, was es äusserst unwahrscheinlich macht, dass zwei Kristalle genau gleich aufgebaut sind.

Schnee verändert sich ständig

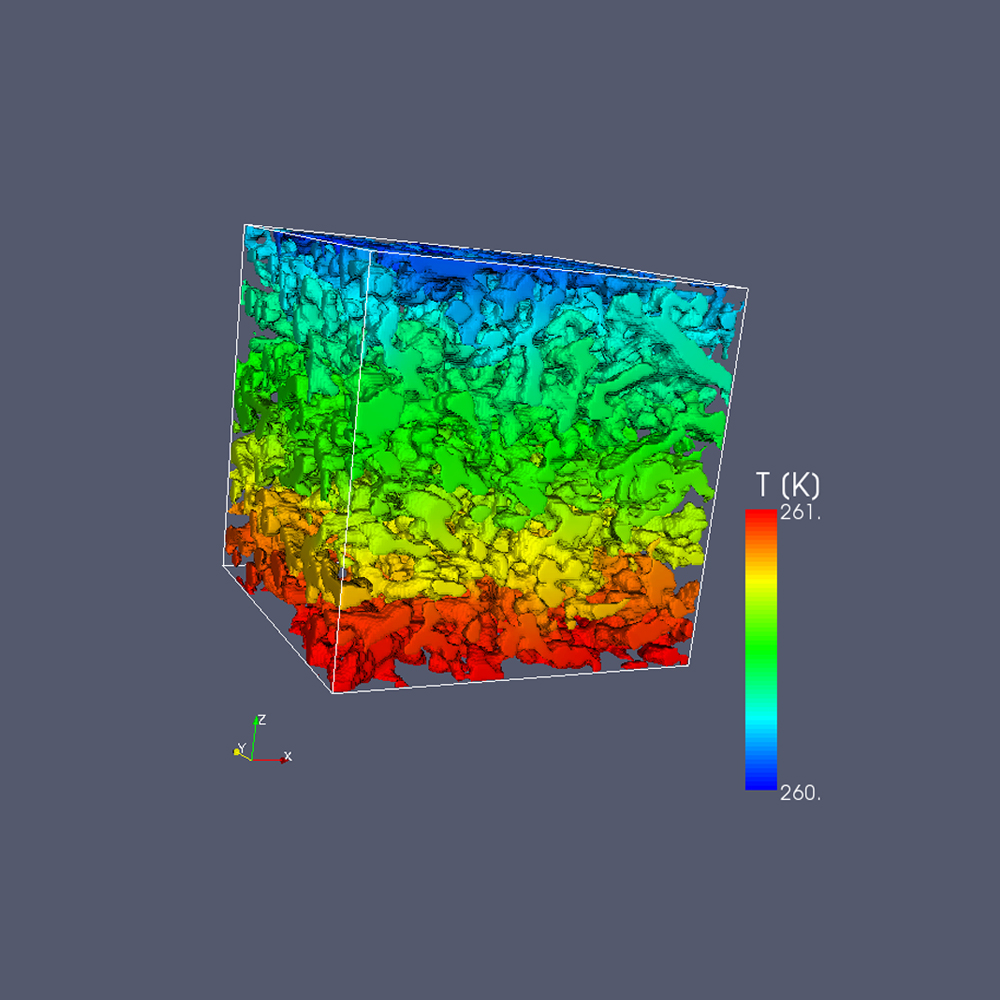

«Die Variablen für die Modell-Berechnung beziehen sich auf Eis, Luft oder auch Wasser. Die Umwandlung von Wasserdampf oder flüssigem Wasser zu Eiskristallen und umgekehrt kann dann mathematisch berechnet werden. Die Herausforderung hierbei liegt allerdings in der Thermodynamik des Eises», erläutert Kämpfer. Denn Eiskristalle wachsen einzigartig aufgrund der unterschiedlichen lokalen Bedingungen, wie zum Beispiel der genauen Temperatur an der Kristalloberfläche. Von daher müssen diese Bedingungen zusammen mit den Kräften zwischen den verschiedenen Eiskristallen möglichst genau berücksichtigt werden.

Ziel des Projekts ist es, die Schneemetamorphose, also die Umwandlung des Schnees, in einem Modell abbilden zu können. Dies ist von daher so kompliziert, da der Schnee sich zusätzlich zur einzigartigen Beschaffenheit der Kristalle sehr nah an seinem Schmelzpunkt befindet und sich deshalb praktisch ständig verändert. Nicht nur in der Form, denn mit der Veränderung der Struktur ändern sich auch die Materialeigenschaften des Schnees, beispielsweise seine Dichte. Während ein Kubikmeter frischer Neuschnee noch so viel Luft enthält, dass er lediglich 50 bis 100 Kilogramm wiegt, kann älterer Schnee aufgrund des Sinterns eine Dichte von bis zu 400

Schneeforschung kann auf neues Level kommen

Es wird klar, dass das Unterfangen, die Schneemetamorphose in einem Modell abbilden zu können, aufgrund der vielen verschiedenen Faktoren und der einzigartigen Eigenschaften des Schnees alles andere als einfach ist. Doch Kämpfer und sein Team sind auf einem guten Weg, der bei einer erfolgreichen Umsetzung vieles vereinfachen könnte. So wäre es beispielsweise weniger häufig notwendig, dass im Bereich der Lawinenforschung und -vorhersage Personen physisch in den Berg einsteigen müssen, um Schneeproben zu entnehmen, um diese auf ihre Eigenschaften zu untersuchen.

Kämpfer weiss am besten um die Schwierigkeiten bei diesem Projekt, aber sein Antrieb und sein Optimismus sind regelrecht ansteckend: «Es ist ein hochkomplexes, aber gerade darum extrem spannendes Projekt. Wenn es uns gelingt, die geplante Modell-Umsetzung zu realisieren, ist dies ein immenser Schritt in der Schneeforschung. Und dies treibt uns jeden Tag aufs Neue an.»

Kontakt

Prof. Dr. Thomas Kämpfer

KMN Kompetenzzentrum für Mathematik und Naturwissenschaften

+41 58 257 13 19

thomas.kaempfer@ost.ch